Laborexperimente von DLR-Planetenforschern lösen Rätsel um den Zwergplaneten Ceres

Blaue Stellen an der Oberfläche deuten auf einen signifikanten Anteil an Wassereis in der Kruste des Zwergplaneten

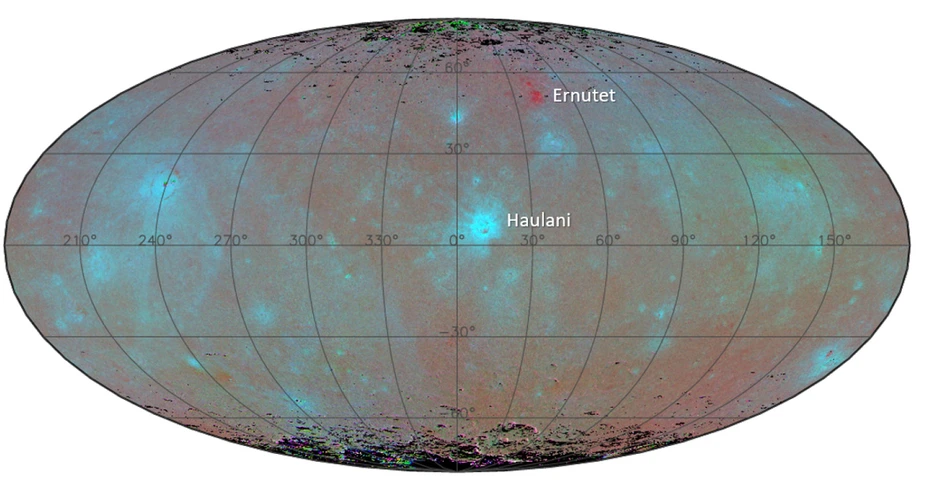

In diesen Tagen jährt sich die erste Entdeckung eines Asteroiden zum 220. Mal. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 1801 fiel Giuseppe Piazzi, dem Leiter der Sternwarte von Palermo, an der Schulter des "Stiers" im gleichnamigen Sternbild ein 'Stern' auf, dessen Position sich von Nacht zu Nacht änderte. Er hatte Ceres entdeckt, den größten Körper im weiten Raum zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Ceres, inzwischen zu einem Zwergplaneten 'befördert', war nach dem Asteroiden Vesta zwischen 2015 und 2018 das zweite Ziel der NASA-Mission Dawn. Auf den Ceres-Bildern der deutschen Kamera an Bord des Orbiters und in den Spektralmessungen fielen einige Stellen durch eine ungewöhnliche Blaufärbung auf, deren Ursprung bis heute rätselhaft blieb. Laborexperimente eines Teams um den DLR-Planetenforscher Stefan Schröder dürften das Rätsel nun gelöst haben: Einschläge in der jüngeren Vergangenheit haben mit Eis gemischtes Material an die Oberfläche befördert. Anschließend sublimierte das in der Kristallstruktur von darin enthaltenen Tonmineralen eingelagerte Wassereis. Zurück blieb ein feinporöser Staub, der aufgrund seiner 'schaumigen' Struktur das Sonnenlicht bläulich reflektiert.

"Ceres hat keine Atmosphäre, deshalb ist Wassereis an der Oberfläche nicht stabil und sublimiert rasch, geht also direkt von der festen Phase in die gasförmige über", erläutert Dr. Stefan Schröder vom DLR-Institut für Planetenforschung. "Im Labor konnten wir jetzt simulieren, was passiert, wenn Wassereis, das beispielsweise durch Einschläge auf Ceres zunächst in die Kristallstruktur von ganz bestimmten Mineralen eingebaut und an die Oberfläche verfrachtet wurde, von dort ins All entweicht. Zurück bleibt auf Ceres eine feinporöse, fast schaumige Staubschicht, die für die bläulich schimmernden Flächen an einigen jungen Einschlagskratern verantwortlich ist." Zu diesem Ergebnis kamen Schröder und seine Kollegen von der Universität Grenoble und dem Institut für Astrophysik und Planetologie in Rom mit einem Experiment. Dafür beobachteten sie im Labor unter Vakuumbedingungen und Temperaturen wie im äußeren Asteroidengürtel über den Zeitraum von knapp einer Woche wassereishaltiges Material, das jenem an den auffallend 'blauen' Stellen von Ceres entspricht. Über ihre Ergebnisse berichten die Forscher in der aktuellen Ausgabe von Nature Communications.

Kontakt

Melanie-Konstanze Wiese

Kommunikation Berlin, Neustrelitz, Dresden, Jena, Cottbus/Zittau

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin-Adlershof

Telefon: +49 30 67055-639

Fax: +49 30 67055-102

Pressemitteilung DLR vom 12.01.2021