Kristalle und Karrieren

Wie aus Forschung Wirtschaft wird

Neue Technologien brauchen vor allem eines: Zeit. „Es dauert Jahre, bis aus einer guten Idee eine tragfähige Ausgründung wird“, sagt Thomas Schröder, Direktor des Leibniz-Instituts für Kristallzüchtung (IKZ) in Adlershof. Für ihn hat sich die Geduld jetzt ausgezahlt. Denn im aktuellen Evaluierungszeitraum kann sein Institut gleich vier neue Start-ups vorweisen. Das, obwohl Ausgründungen am IKZ eher die Ausnahme als die Regel sind – normalerweise fließt das hier entwickelte Wissen direkt in bestehende Industriepartnerschaften. „Unser klassischer Technologietransfer läuft über Unternehmen, die schon am Markt sind“, erklärt er. Gibt es für eine neue Technologie noch keinen passenden Partner, dann versuchen er und sein Team, eine Idee zu einer Ausgründung zu führen.

Die großen Stars am IKZ sind leistungsfähige Kristalle. „Die Materialien, die wir hier entwickeln, sind die Basis für Elektronik, Photonik oder auch Quantenforschung“, sagt der Institutsdirektor. Darauf bauen viele technologische Innovationen auf – vom Quantenchip bis zum Hochleistungslaser. Das IKZ versteht sich dabei nicht als Lieferant fertiger Produkte, sondern als Wegbereiter.

Die Forschungsteams entwickeln kristalline Materialien, die sich exakt auf neue Anwendungen zuschneiden lassen. Das bedeutet: In vielen Jahren Vorarbeit neue Materialien kreieren und komplexe Herstellungsverfahren entwickeln. Doch genau dieser Aufwand macht das IKZ für forschungsnahe Start-ups interessant. „Wir können den jungen Leuten etwas an die Hand geben, mit dem sie wirklich loslegen können“, sagt Wissenschaftsmanagerin Maike Schröder.

Dabei geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Maschinen. „Die Anlagen, auf denen wir unsere Materialien herstellen, sind extrem teuer“, erklärt sie. „Ein Start-up kann sich das in der Anfangsphase kaum leisten.“ Deshalb stellt das Institut Gründungsteams in der Übergangszeit nicht nur Beratung und Laborkapazitäten zur Verfügung. Es ermöglicht durch geeignete vertragliche Vereinbarungen auch den Zugang zu Geräten und Infrastruktur; eine Form der Anschubhilfe, die sonst schwer zu bekommen wäre.

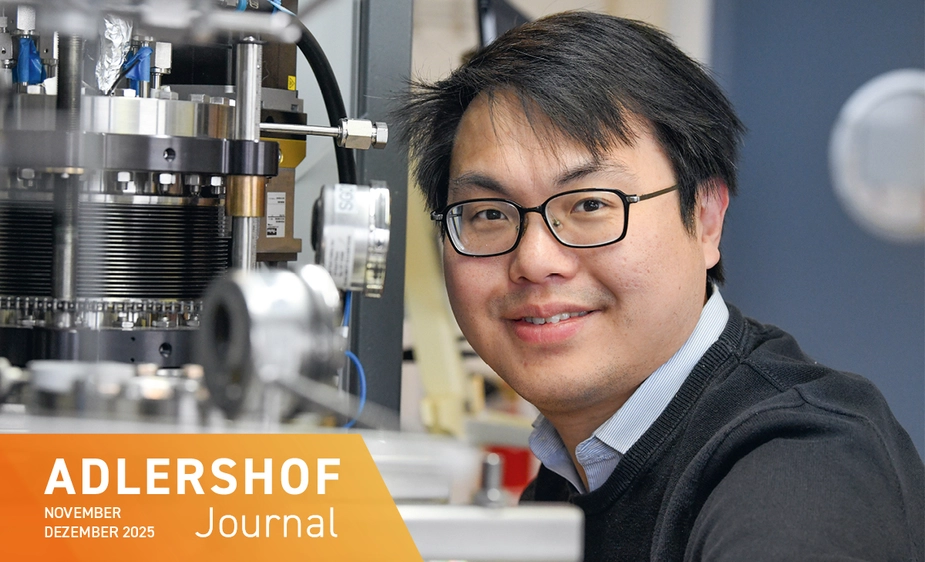

Ein Beispiel dafür ist das Start-up NextGO Epi. Das Unternehmen stellt hochqualitative Schichten aus Galliumoxid her, einem Material, das als Hoffnungsträger für die Leistungselektronik gilt. „Wir stehen auf den Schultern von Riesen“, sagt Gründer Ta-Shun Chou. Er profitiert dabei nicht nur von der Forschung am IKZ, sondern auch von der Infrastruktur, dem Netzwerk und von der Tatsache, dass das IKZ neben den Galliumoxid-Schichten auch passende Substrate liefern kann. Ein derart enges Zusammenspiel zwischen Forschung und Gründungsteam ist in Europa selten.

Die Gründung war kein Selbstläufer. „Normalerweise verlassen unsere Doktorandinnen und Doktoranden das Institut nach ihrer Promotion“, erklärt Thomas Schröder. „Wir bilden sie für die Forschung und Entwicklung bei akademischen und industriellen Arbeitgebern aus.“ Aber wenn das Zauberwort „Gründung“ fällt und die Idee überzeugt, erhalten junge Forschende eine Anschlussförderung. Außerdem Zeit, ihre Pläne zu konkretisieren. So war es auch bei NextGO Epi. Heute arbeitet das Unternehmen an Technologien, die künftig in Hochspannungsanwendungen zum Einsatz kommen sollen, etwa in Schnellladestationen oder der Energieübertragung aus Wind- und Solarparks. Unterstützt wird Chou vom Institut auch bei administrativen Fragen: von der Patentrecherche bis zur Exportkontrolle. Für ihn zählt am Ende vor allem eines: Zeit. „Wenn wir unsere Ideen nicht schneller umsetzen als andere, gewinnen die Mitbewerber.“

Tatsächlich ist Zeit für alle Beteiligten ein entscheidender Faktor – egal ob in der Forschung oder beim Unternehmensaufbau. Materialien brauchen Entwicklungszeit, Gründungsideen Reifezeit, Produkte Markteinführungszeit. „Wissenschaft ist immer ein Wettlauf mit der Welt“, so Chou. Doch auch wenn die Prozesse lange dauern – irgendwo müssen sie beginnen. Im IKZ scheint dafür der richtige Nährboden zu liegen. Thomas Schröder denkt sogar schon weiter: Er würde gern ein weiteres Start-up aus dem Institut heraus aufbauen. Mit Fokus auf Kristallzüchtung. „Was wir können, kann in Europa kein anderer“, sagt er stolz. „Aber wenn Europa technologisch souverän bleiben will, muss daraus auch industrielle Wertschöpfung folgen.“

Kai Dürfeld für Adlershof Journal